2023/2/1 音楽理論 その① - 音名

さて、今回からは音楽理論について書いていきます。

今回は、音名についてです。

さて、今回からは音楽理論について書いていきます。

今回は、音名についてです。

音名の呼び方は国によって違う

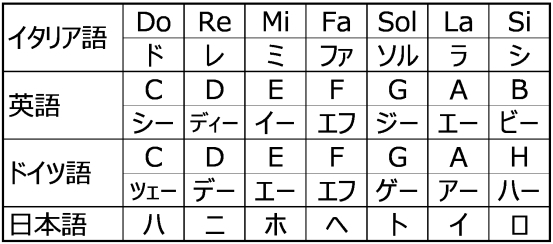

学校の音楽で習った「ドレミファソラシ」って、どこの国の音名の呼び方か知っていますか? 答えはイタリア語の呼び方です。 日本語での呼び方は「ハニホヘトイロハ」。

このように、音名の呼び方は国によって違います。 まずは下記の表を見てみてください。

英語の音名とドイツ語の音名は、基本的に同じアルファベットですが、読み方が違います。 どちらもスタートはCで、そこから順番に並んでいますが、7番目の「シ」だけ英語ではB、ドイツ語ではHになります。

ロックやポップス、ジャズでは、基本的に英語の音名を使い、クラシックではドイツ語の音名を使います。 ロックやポップスのベースを弾きたいと思っている方は、英語の音名を覚えましょう。

名前のない音名たち

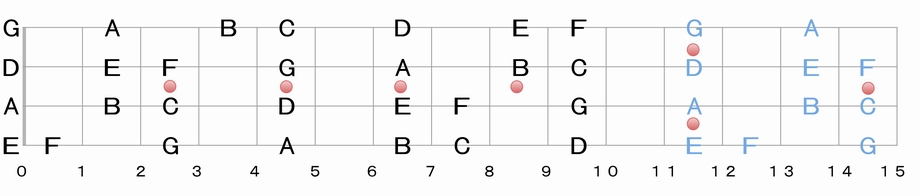

さて、英語の音名をベースの指板上で表すと、下記の図のようになります。

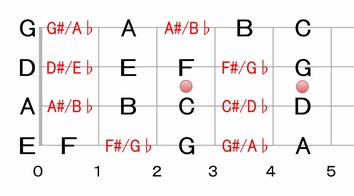

しかし、ちょっと待ってください。 例えば3弦の4フレット、CとDの間には音名がありませんね。 鍵盤楽器でいうと、黒鍵がこの音名のない部分なのですが、音名のないこの可哀想な音はなんと呼ぶのでしょうか?

空白のポジションには、シャープやフラットを付けると導き出すことができます。 3弦4フレットは、Cから見たらC#、Dから見たらD♭となります。 つまり、基準の音から半音高くなればシャープ(#)、低くなれば(♭)が付くことになります。

上記の図でわかるように、C#とD♭は同じ音です。 これを異名同音といいます。

こちらの動画も、是非ご覧ください。

次回は、「音楽理論」、倍音、について書いていきます。 是非楽しみにしていてください。

トップページ

トップページ プロフィール

プロフィール レッスン

レッスン 無料体験レッスン

無料体験レッスン レッスン料金

レッスン料金 アクセスマップ

アクセスマップ お問い合わせ

お問い合わせ 動画

動画 レッスン講座

レッスン講座 News

News