2023/6/14 音楽理論 その③ - 倍音②

さて、前回は倍音の基本について書きました。

今回は、倍音について更に掘り下げていきましょう。

さて、前回は倍音の基本について書きました。

今回は、倍音について更に掘り下げていきましょう。

倍音から見た音の相性

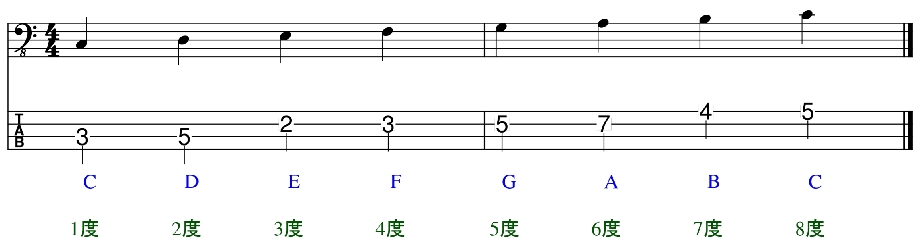

倍音の基本を学んだところで、音同士の「相性」を考えていきます。 高さの違う音の間隔を「音程」といい、基音をC(ド)にしたときの「音程」を「度」で表すと、下記のようになります。

Cのオクターブは8音上がるので、「8度」となります。 この音程8度の異なる2音の響きは「オクターブユニゾン」といい、最も協和するとても相性のいい組み合わせとなります。 音名が同じことから、容易に理解できますね。

詳しいメカニズム

前回書いたとおり、1つの音は基音の他にたくさんの倍音を発しています。 Cの音と1オクターブ上のCを同時に鳴らしたとき、当然下のCからは第2倍音としての1オクターブ上のCが鳴っています。 これに基音として鳴らした1オクターブ上のCが合わさり共鳴する訳です。 もちろん1オクターブ上のCも自らの倍音を発しているので、いたるところでお互いの倍音が重なって、音に深みと安定感を与える、という訳です。 前に書きましたが、1オクターブ上の音の周波数は2倍、基音と第2倍音の周波数を比率で表すと「1:2」となります。

さて、8度に次いで相性がいいのが、「5度」と「4度」になりますが、それは又、次回書くことにします。

こちらの動画も、是非ご覧ください。

次回も、「音楽理論」、倍音の続きを書いていきます。 是非楽しみにしていてください。

トップページ

トップページ プロフィール

プロフィール レッスン

レッスン 無料体験レッスン

無料体験レッスン レッスン料金

レッスン料金 アクセスマップ

アクセスマップ お問い合わせ

お問い合わせ 動画

動画 レッスン講座

レッスン講座 News

News