2023/4/6 音楽理論 その② - 倍音①

さて、前回は音楽理論、音名について書きました。

今回は、倍音について書いていきます。

さて、前回は音楽理論、音名について書きました。

今回は、倍音について書いていきます。

倍音とは

音とは、発生源の振動が空気等に伝わって耳に届いたものです。 1秒間の振動数を周波数といいますが、これが多ければ高い音に、少なければ低い音になります。 倍音とは、一つの音の周波数を2倍、3倍... というように、整数倍したときに得られる音のことです。

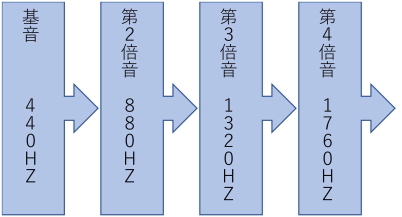

例えば、「A(ラ)」の周波数は、次のようになります。

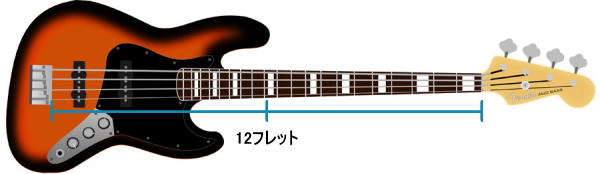

ベースの3弦開放はAですね。 では3弦12フレットを押さえてみましょう。 弦の長さは半分になり、周波数はちょうど2倍になります。 つまり12フレットは「第2倍音」、1オクターブ上の「A(ラ)」、という訳です。

周波数が2倍になると、音は1オクターブ上がります。 つまりオクターブは、基音の2倍の第2倍音、その2倍の第4倍音... というように、規則的に上がっていきます。

音の主成分は倍音

自然界にある音のほとんどは、基音と同時に他の倍音を発しています。 それは人間が聴き取れない小さな音ですが、その倍音の配合バランスは感じ取ることができます。 それがいわゆる「音色」というわけです。 音の高さが同じでも、ギターとピアノでは音色が違いますよね。 その違いを決定づけているのが、各倍音のブレンド比、という訳です。

例えば、ベースで440HZのA(ラ)を鳴らしたとします。 そのとき、440HZのA(ラ)と同時に、第2倍音(880HZ)や第3倍音(1320HZ)、第4倍音(1760HZ)の他、色々な倍音が発せられます。 音のほとんどが基音と倍音で構成されているならば、440HZのA(ラ)を鳴らしたとき、たくさんの音が聞こえてきそうですが、そうならないのは、同時に鳴っている倍音の音量が、基音に比べると非常に小さいからです。

ドラムは、ベースが何の音を弾いていても、音を変えることなく演奏できますね。 それはドラムの音も倍音だからです。 ベースがAを弾いているとき、ドラムが発している音の中にもAが含まれているので、違和感なく演奏ができる、という訳です。

こちらの動画も、是非ご覧ください。

次回は、「音楽理論」、倍音の続きを書いていきます。 是非楽しみにしていてください。

トップページ

トップページ プロフィール

プロフィール レッスン

レッスン 無料体験レッスン

無料体験レッスン レッスン料金

レッスン料金 アクセスマップ

アクセスマップ お問い合わせ

お問い合わせ 動画

動画 レッスン講座

レッスン講座 News

News