2020/10/31 スケールとコードⅡ その④ - マイナーペンタトニックとメジャーペンタトニックの関係

さて、前回はメジャーペンタトニックスケールの概要について、指板図やトレーニングフレーズを交えて書きました。

今回は、マイナーペンタトニックとメジャーペンタトニックの関係、について書いていきます。

さて、前回はメジャーペンタトニックスケールの概要について、指板図やトレーニングフレーズを交えて書きました。

今回は、マイナーペンタトニックとメジャーペンタトニックの関係、について書いていきます。

マイナーペンタトニックの指板図を少し広げてみる

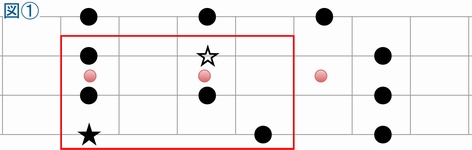

図①は、おなじみのマーナーペンタトニックの指板図に、もう少し上の音を足した指板図です。

足した上の音も、全てマイナーペンタトニックの音なので、ここまで伸ばした指板図の形を覚えておくと、フレーズの幅が広がりますね。

図①は、おなじみのマーナーペンタトニックの指板図に、もう少し上の音を足した指板図です。

足した上の音も、全てマイナーペンタトニックの音なので、ここまで伸ばした指板図の形を覚えておくと、フレーズの幅が広がりますね。

とはいえ、「基本的な形を覚えるだけでも苦労しているのに、これ以上覚えるのは無理!」と思っている方もいるのでは… いいえ、そんなに心配しなくても大丈夫です。

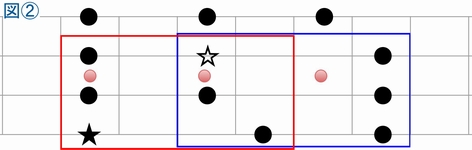

図②は、少し上の音を足した部分を、青枠で囲った指板図になります。

図②は、少し上の音を足した部分を、青枠で囲った指板図になります。

もう勘のいい方なら、ピンと来た方もいるのではないでしょうか。 そう、青枠で囲った部分は、メジャーペンタトニックと同じ形なのです。

マイナーペンタトニックとメジャーペンタトニックの基本的な形を覚えておいて、それを組み合わせることで指板の形が広がりました。 是非これをマスターして、フレーズの幅を広げてください。

マーナーペンタトニックとメジャーペンタトニックの形が曖昧な方は、下記を確認してみてください。

マイナーペンタトニックとメジャーペンタトニックは、実は同じ

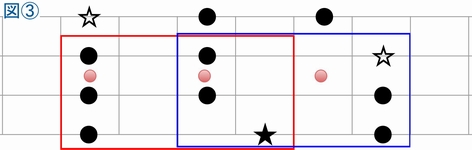

図③は、図②と同じ指板図ですが、ルートの位置がメジャーペンタトニックの位置になっています。

青枠で囲った部分が、おなじみのメジャーペンタトニックの指板図ですが、それにもう少し下の音を足した指板図が、図③になります。

図③は、図②と同じ指板図ですが、ルートの位置がメジャーペンタトニックの位置になっています。

青枠で囲った部分が、おなじみのメジャーペンタトニックの指板図ですが、それにもう少し下の音を足した指板図が、図③になります。

これは、同じ指板図なのにルートが変わるだけで、マイナーペンタトニックになったり、メジャーペンタトニックになる、ということなのです。

例えば図②のルートがAだとすると、図③のルートはCになります。 つまり、AのマイナーペンタトニックとCのメジャーペンタトニックは、ルートが変わるだけでスケール・指板図の形は同じ、ということになります。

さあ、ここまで理解したら、実際にこのスケールを使ってフレーズが弾けるようになればいいのです。 それには、サンプルフレーズに基づいてトレーニングするのが一番でしょう。

次回からは具体的にトレーニングの実践に入ります。

こちらの動画も、是非ご覧ください。

次回からは、「スケールとコードⅡ」、ペンタトニックの実践編を書いていきます。 是非楽しみにしていてください。

トップページ

トップページ プロフィール

プロフィール レッスン

レッスン 無料体験レッスン

無料体験レッスン レッスン料金

レッスン料金 アクセスマップ

アクセスマップ お問い合わせ

お問い合わせ 動画

動画 レッスン講座

レッスン講座 News

News