2020/3/28 スケールとコード その③ - コードとルート音

さて、前回は指板上のポジション、について書きました。

今回は、コードとルート音、について書いていきます。

さて、前回は指板上のポジション、について書きました。

今回は、コードとルート音、について書いていきます。

コードとリズムが書かれた譜面に、ベースが録音されていない音源を渡され、「これにルートだけでいいから、ベースラインをつけて」と言われたらどうしますか? コードに知識のない人だと、全く意味がわからないはずです。

コードには必ずルートがある

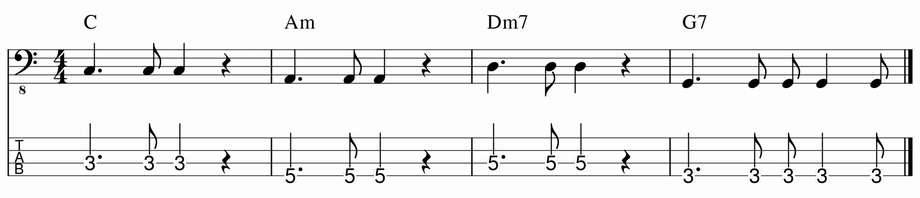

例えば下のような譜面です。

セッションなどで、よく渡される譜面です。 コードからルートを探すには、歌などのメロディは関係がないので、依頼する方もこうした譜面にすることが多いです。

さて、上の譜面には、C、A、D、G、という、見慣れた記号が書いてありますね? 感のいい方だとピンと来たと思いますが、ルート、というのはコードの一番最初に書かれる英語音名のことです。 ルートを確認するには、「m」や「7」は無視してもらって構いません。

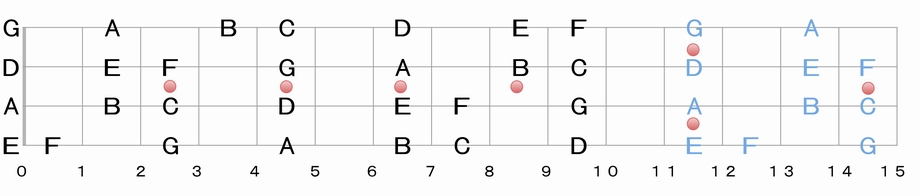

コードのルートが分かったら、「スケールとコード その① - 指板上のポジション その①」 で学んだ指板の英語音名を思い出してみましょう。

指板の音名がルート

以前学んだように、指板には上のような英語音名が割り振られています。 この指板の音名こそが、ルートの正体となります。

先ほどのコードとリズムが書かれた譜面を、指板の音名と合わせてみましょう。 譜面にすると、例えば下記のようになります。

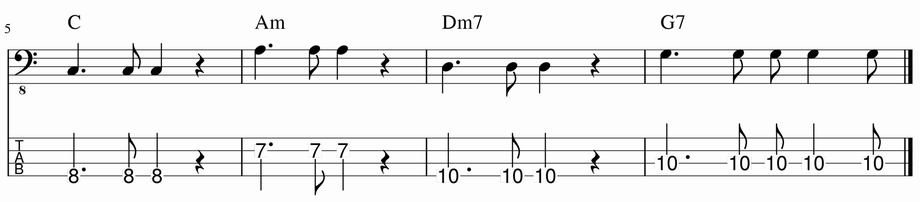

前後のフレーズによって、ハイフレットの方が運指がしやすい場合などは、下記のようなポジションを選択することも考えられます。

ルートは根音

コードは2つ以上の複数の音が、縦に積み重なっていると想像してください。 その一番下にある土台の音をルート(Root)と言い、日本式では根音(こんおん)といいます。

このように、指板の音名がコードのルートになります。 したがって、指板の音名を覚えておかないと、ルートを弾くことができません。 指板上のポジションを覚えることが、いかに大切かがわかると思います。

セッションやアドリブ演奏には、指板上のポジションを覚えるていることが欠かせません。 まだ指板上のポジションに自信のない方は、前回まで学んだ 「スケールとコード その① - 指板上のポジション その①」 を繰り返し確認して、覚えてしまいましょう。 それが上達への早道になります。

こちらの動画も、是非ご覧ください。

次回は、「スケールとコード」、3度と5度、について書いていきます。 是非楽しみにしていてください。

トップページ

トップページ プロフィール

プロフィール レッスン

レッスン 無料体験レッスン

無料体験レッスン レッスン料金

レッスン料金 アクセスマップ

アクセスマップ お問い合わせ

お問い合わせ 動画

動画 レッスン講座

レッスン講座 News

News