2020/4/12 スケールとコード その④ - 3度と5度 その①

さて、前回はコードとルート音、について書きました。

今回は、3度と5度、について書いていきます。

さて、前回はコードとルート音、について書きました。

今回は、3度と5度、について書いていきます。

音楽理論を知る上で、重要でありながらとっつきにくいものの1つに、音程があります。 音程というのは、音と音の間の距離のことで、度数、という単位を使って表現されます。

音程とは

下記は、「スケールとコード その① - 指板上のポジション その①」 で出てきたCのメジャースケールです。 Cのメジャースケールの場合、Cを1度として、次の音は2度、その次は3度、という具合に増えていき、1オクターブ上は8度となります。

5度が「完全5度」、7度が「長(メジャー)7度」となっているのには理由がありますが、それはまた別の機会に書いていきます。 「完全5度」は「完全」を省いて、単に「5度」と呼ぶことが一般的です。 これが度数を理解する上での基準となりますので、まずはこの関係を覚えてください。

長(メジャー)3度

コード(和音)は、音の重なりです。 3つの音が重なったコードの基本形をトライアド(三和音)と言います。 トライアドは、ルート、3度、5度の音で構成されます。 そこにもう1つ音を足せばセブンスコードになり、更に音を足すとテンションコードになります。

トライアドの中で3度は、音の明暗を分ける重要な存在となります。 3度には、上のCのメジャースケールで書いた長(メジャー)3度と、短(マイナー)3度があります。

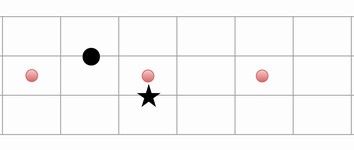

長3度を指板上で示すと、図のようになります。

★印がルート、●印が長3度です。

CやF、G7といったメジャーコードは、ルートと長3度、そして、後で説明する完全5度で構成されます。

長3度を指板上で示すと、図のようになります。

★印がルート、●印が長3度です。

CやF、G7といったメジャーコードは、ルートと長3度、そして、後で説明する完全5度で構成されます。

まずはこの指板の形を覚えましょう。 ルートから見て、1つ細い弦に移動して、1つフレットをマイナスした位置が長3度となります。

コードがCのときの3度はE、コードがFのときの3度はA、そしてG7のときの3度はBとなります。

短(マイナー)3度

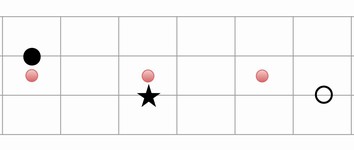

短3度を指板上で示すと、図のようになります。

★印がルート、●印と○印が短3度です。

CmやFm、Gm7といったマイナーコードは、ルートと短3度、そして、後で説明する完全5度で構成されます。

短3度を指板上で示すと、図のようになります。

★印がルート、●印と○印が短3度です。

CmやFm、Gm7といったマイナーコードは、ルートと短3度、そして、後で説明する完全5度で構成されます。

長3度同様、こちらもこの指板の形を覚えましょう。 ルートから見て、1つ細い弦に移動して、2つフレットをマイナスした位置が短3度となります。 また、その代替えとして、同じ弦で、3つフレットをプラスした位置も短3度です。

コードがCmのときの3度はE♭、コードがFmのときの3度はA♭、そしてGm7のときの3度はB♭となります。

完全5度(5度)

「完全5度」は「完全」を省いて、単に「5度」と呼ぶことが一般的ですので、ここでは単に「5度」と呼ぶことにします。

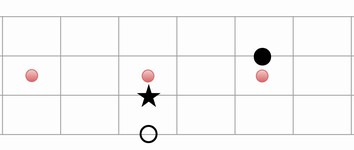

5度を指板上で示すと、図のようになります。

★印がルート、●印と○印が5度です。

一部の例外を除いて、メジャーコードもマイナーコードも、ルートと3度、そして、この5度で構成されます。

「完全5度」は「完全」を省いて、単に「5度」と呼ぶことが一般的ですので、ここでは単に「5度」と呼ぶことにします。

5度を指板上で示すと、図のようになります。

★印がルート、●印と○印が5度です。

一部の例外を除いて、メジャーコードもマイナーコードも、ルートと3度、そして、この5度で構成されます。

5度は3度とは違い、メジャーコードでもマイナーコードでも指板の位置は変わりません。 ルートから見て、1つ細い弦に移動して、2つフレットをプラスした位置が5度となります。 また、1つ太い弦の同じフレットは、1オクターブ下の5度になります。

コードがCやCmのときの5度はG、コードがFやFmのときの5度はC、そしてG7やGm7のときの5度はDとなります。

コード譜を渡され、「ルート以外の音も入れて弾いてみて」と言われても、この位置関係がわかっていれば大丈夫です。 3度も5度も、ルートの位置がわかっていれば、このルートとの位置関係を基に簡単に探し出すことができます。

ルートの位置についてわからない方は、こちらをご覧ください。

こちらの動画も、是非ご覧ください。

次回は、「スケールとコード」、3度と5度について、実践的な指板図を中心に書いていきます。 是非楽しみにしていてください。

トップページ

トップページ プロフィール

プロフィール レッスン

レッスン 無料体験レッスン

無料体験レッスン レッスン料金

レッスン料金 アクセスマップ

アクセスマップ お問い合わせ

お問い合わせ 動画

動画 レッスン講座

レッスン講座 News

News